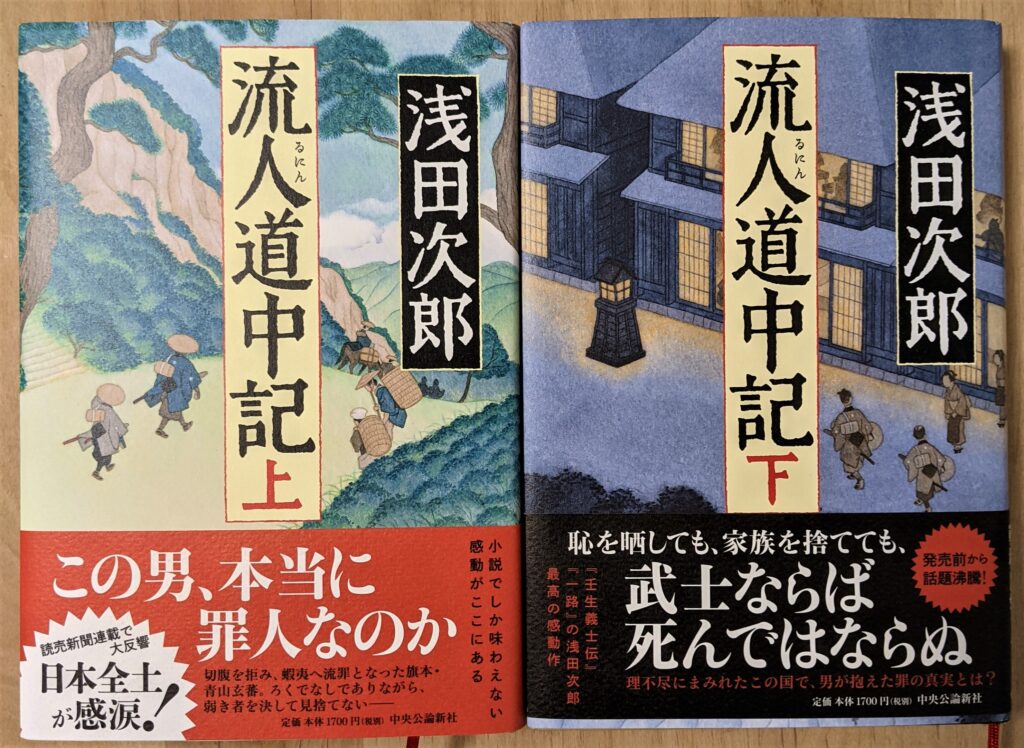

浅田次郎の『流人道中記』を読了。

読売新聞で連載されていた小説が好評の末に単行本となりました。物語の完成度、目頭が熱くなる締め方はさすが、浅田次郎さんです。

どんな話かというと

時代は江戸末期。旗本という高い身分でありながら、姦通の罪を犯したとして、青山玄蕃は奉行所から切腹を命じられます。しかし、玄蕃はこれを「痛えからいやだ」と拒否。天下の旗本を打ち首にするわけにもいかず、頭を悩ませた奉行所が着地させた判決は蝦夷松前藩への永年お預けでした。そしてその押送人として選ばれたのが、19歳の見習与力である石川乙次郎です。

この物語は、流人・青山玄蕃とその押送人・乙次郎の片道1か月の奥州街道の旅を描いています。

旅路のなかで、2人は幾つかのゴタゴタに遭遇します。生真面目な乙次郎は押送人としての使命を全うすべく、あまり深入りはしたくない様子。しかし、それとは裏腹に流人である玄蕃はどんどん首を突っ込んでいく始末。自分より遥かに身分が高く、かつ、お調子者の流人の扱いに手を焼く乙次郎ですが、物事の本質をついた説得力ある彼の言動から、次第に玄蕃という男を見る目が変わっていきます。この青山玄蕃という男、一体何者なのか。

「罪」、「法」そして「礼」

物語の全体のテーマになっているのは、「罪」「法」そして「礼」です。

これについては、よく考えさせられました。例えばこの場面。

法に則り罪人を取り締まる立場である乙次郎ですが、いつしか法と現実の間で自分の信念が揺らいでいることに気づきます。そして、乙次郎は玄蕃からあることを教わります。それは、子どもの頃に寺子屋で叩き込まれた「礼節を尊び謙譲の心を持て」の本当の意味。

本来ならば一人ひとりの道徳心で世の中の平和は保たれるべきですが、だんだん個人の都合や欲が優先され、そうはいかなくなります。だから、法という規範が必要になり、守れないものには罰を与えなければならなくなりました。しかし、法は時に応用がきかず、誰もが不幸になりかねない方向へ導いてしまうこともあるのです。

法が整備された社会はそれだけ人間の道徳心に頼れなくなった証です。私たちが意識しないといけないのは、法を守ること以前に、人としての思いやりや憐れみを感じることなのです。そんな当たり前のことをこの物語全体を通して教えられました。

玄蕃の生き方をどう捉えるか

物語の終盤では玄蕃がどうして切腹を拒否したのかが明かされます。そのとき、読者は玄蕃の強い信念と覚悟に心が震わされるでしょう。もし自分を貶める敵がいたとして、自分はその個人を恨まず、社会の悪循環の副産物だと捉えることができるだろうか。そして、常識化された悪しき慣習に疑問を持ち、自らの手でそれを壊すことができるだろうか。涙を拭い、玄蕃のラストシーンに拍手を送りながらも、他に方法はなかったのか、そんなカッコつけるなよ、と嘆きたくもなりました。生き方に正解も不正解もありませんが、他の読者の方の感想も聞いてみたいです。

押送人として見張っていたはずの流人の背中に、思いがけず男としての生き様を教えられた乙次郎。江戸に戻った後、彼がどのような人生を歩んでいくのか、ぜひ続きを書いてほしいです。

コメント