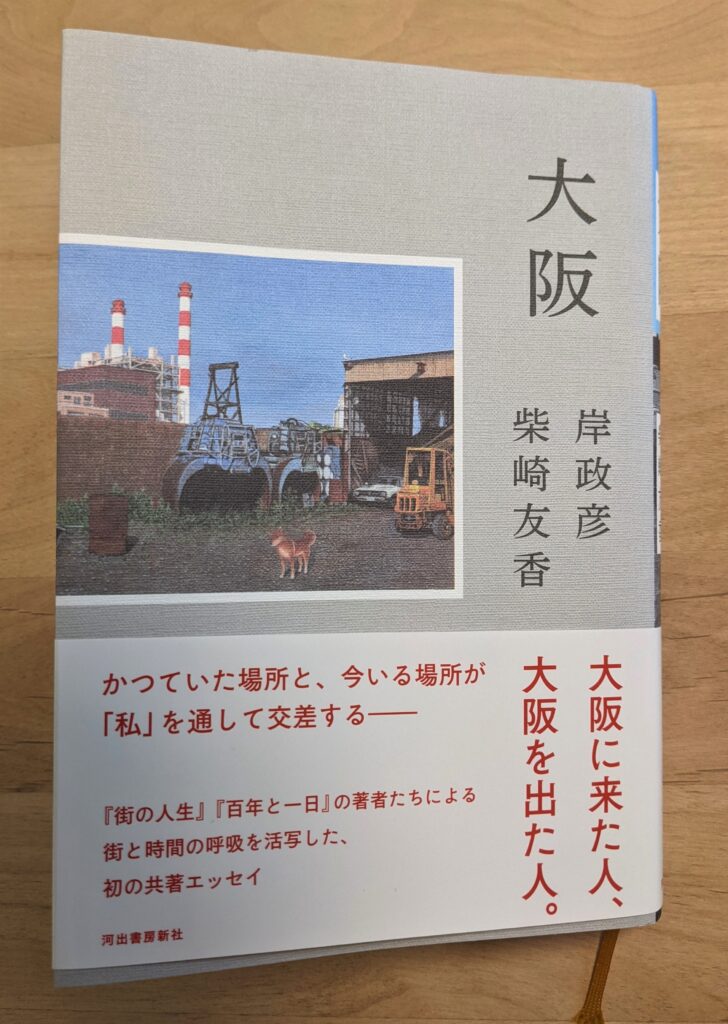

本屋で目に留まった一冊。

岸政彦さん、柴崎友香さん共著の『大阪』です。

柴崎友香さんの小説は過去にも何冊か読んだことがあり、同じ大阪の人であるうえに、出身高校や大学もよく知っている学校なので、勝手に身近な存在に感じています。

その柴崎さんが「大阪」をテーマに本を出した?どうもエッセイらしい。

気になってちらっと覗いてみると、出てくる固有名詞が大阪で生まれ育った私には馴染みのあるものばかり。ちょっと嬉しくなり、これはじっくり読みたいと即購入しました。

そして、この本の共著者である岸政彦さん。この方の作品も読んだとこあるような、、と調べてみると、『断片的なものの社会学』の作者でしたね。社会をランダムに望遠鏡で覗いて記録したような内容、そして、そこに正解も不正解も与えない独特の作風に度肝を抜かれたことを覚えています。岸さんは大阪に住まれている方なのかと、これも少し驚きでした。

さて、本書を読んでみた感想ですが、一言でいうと、昔聞いていた曲を久しぶりに聞いたような感覚。

懐かしい、切ない、、そんな言葉でははっきりと表せないような、いろんな感情が脳内から呼び起こされました。「エモい」というのはこういうことなのでしょうか。

私も同じ大阪という地を踏んでいるとはいえ、柴崎さんと岸さんとは世代が違います。見てきた景色も過ごした環境も全然違うだろうに、どうしてこんな気持ちになったのか。それはきっと、少しずつ変化しているとはいえ、自分たちを取り巻く大阪独特の空気感や大阪人であることの自覚、つまりアイデンティティのようなものは、世代を超えて通づるものがあるからだと思います。

また、大人になるにつれて、自分の育ったまちを「地元」として、外からの目で見ていく過程にも興味を覚えました。

もちろんこの作品は思い出エッセイではありません。岸さんが「大阪に来た人」、柴崎さんが「大阪を出た人」という立場で、それぞれが大阪という街を客観的または主観的に語っていく作品です。移ろう時代のなかで大阪という街がどのように変わっていったのか。そして、それは一人の人間の目にはどう映ったのか。歴史書には刻まれることのない、人間の営みとともにある大阪の街の変化が描かれた、おもしろい本だと思います。

コメント