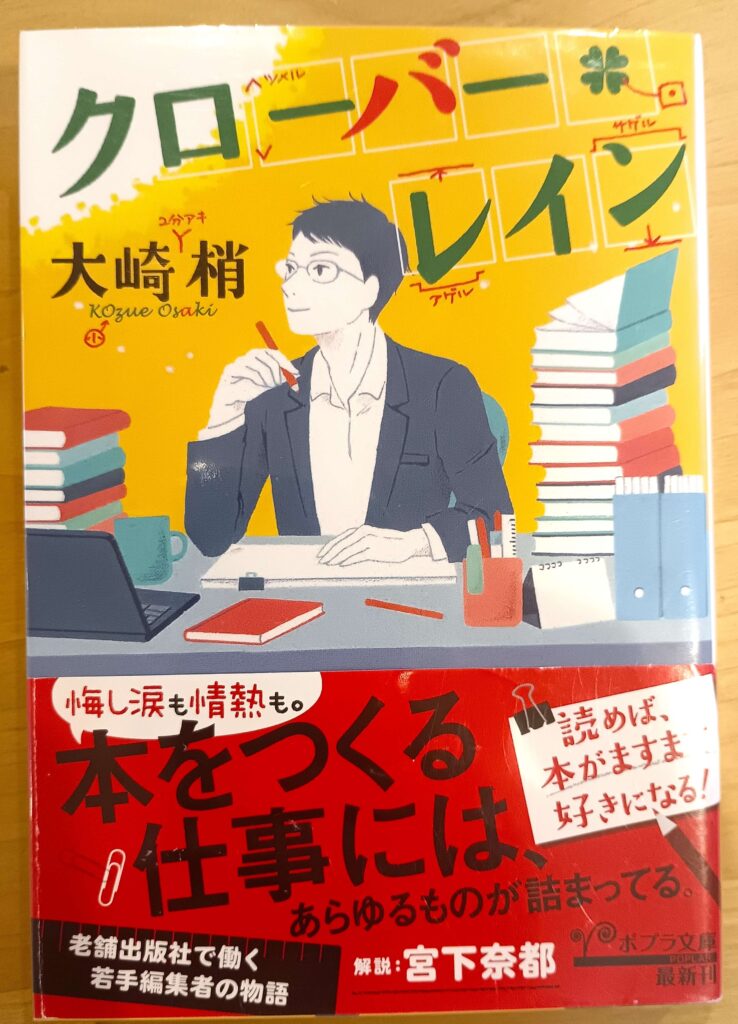

大崎梢さんの『クローバー・レイン』を読みました。

大崎梢さんの文章がとても好きです。

さらに、文庫本の解説が宮下奈都さんだったので、それも嬉しい。

どんなおはなし?

作家=小説を書く人。

文芸編集者=小説のためになんでもする人。

老舗の大手出版社に勤める彰彦は、過去の人と目されていた作家の

素晴らしい原稿を偶然手にして、どうしても本にしたいと願う。

けれど会社では企画にGOサインが出なくて――。

いくつものハードルを越え、本を届けるために、奔走する彰彦。

その思いは、出版社内の人々に加えて、作家やその娘をも巻き込んでいく。

本に携わる人たちのまっすぐな思いに胸が熱くなる一作。

(本書公式紹介文より)

読んだ感想

ひとつの作品が書店に並ぶまでに、こんなにも長い旅があったとは。

次々と新しい作品が生まれているなかで、多くの人に手に取ってもらう存在になるには、物語の実力だけでは足りません。出版のタイミング、目を引く装丁、書店での見せ方ーーさまざまな要素が組み合わさって、ようやく多くの読者に注目され、その実力を知ってもらうきっかけとなります。

なかには、すぐに出版の目途が立たないものは、他の本で作家がブレイクするまで出版社が曖昧な言葉で原稿をキープし続けることもあるとか。ビジネスとして、旬のタイミングで売り出したいという出版社の意図も理解できますが、売れていない作家からすれば、まさに飼い殺し状態。この業界の厳しさを垣間見たような気がします。

それでも、「いま、この原稿を世に出したい」と強く願う編集者がいます。

本作の主人公・工藤彰彦は大手出版社で着実にキャリアを積んできた若手編集者。

しかし、順調な道のりの先にあったのは、大手ゆえの個人の裁量の小ささという壁。売れる本ばかりが優先される中、落ち目の作家の素晴らしい原稿をどうにかして出版したいーーその熱意と挑戦に心打たれるストーリーです。

個人的には、装丁のデザインを決める場面がおもしろかったです。

同じく、この出版社・千石社を舞台にした『プリティが多すぎる』、『スクープのたまご』も読んでみたいと思います。

コメント