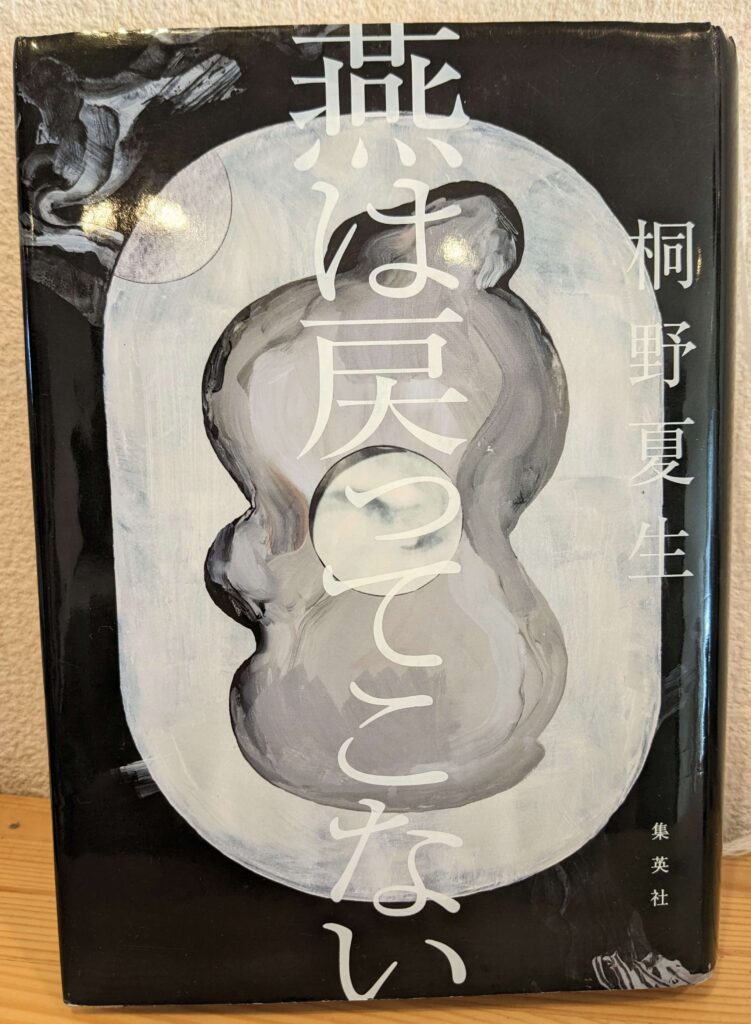

桐野夏生さんの『燕は戻ってこない』を読みました。

代理母出産を題材にした長編小説。しかし、その裏に様々なテーマが見えてきます。

子どもを授かれない夫婦に金銭を受け取って卵子や子宮を提供することは、ビジネス?社会的貢献?そこに対等な関係はあるのだろうか。

生殖医療の発達は無情にも格差社会を浮き彫りにしていきます。

予想できそうでできない展開と結末に終始ドキドキハラハラ。ページをめくる手が止まりませんでした。

どんなおはなし?

この身体こそ、文明の最後の利器。

29歳、女性、独身、地方出身、非正規労働者。

子宮・自由・尊厳を赤の他人に差し出し、東京で「代理母」となった彼女に、失うものなどあるはずがなかった――。

北海道での介護職を辞し、憧れの東京で病院事務の仕事に就くも、非正規雇用ゆえに困窮を極める29歳女性・リキ。「いい副収入になる」と同僚のテルに卵子提供を勧められ、ためらいながらもアメリカの生殖医療専門クリニック「プランテ」の日本支部に赴くと、国内では認められていない〈代理母出産〉を持ち掛けられ……。(本書紹介文より)

読んだ感想

子どもをもつということは、どこまでも親のエゴでしかない。そこに社会的弱者からの搾取があっていいのだろうか。難しいテーマに読後も悩まされます。

はじめは単純にふたりの子どもが欲しいと願っていた草桶夫婦。それが不可能だと分かると、夫・基のなかに沸々と「自分の遺伝子を残したい」という欲望が湧いてきます。また、資産家である基の母も相続人として血の繋がった孫を切望します。基がバレエ界のサラブレッドであることや不妊の原因が自分にあるという負い目もあってか、妻の悠子はやむなく第三者から卵子と子宮の提供を受ける代理母出産の選択を受け入れます。

好きな人との子どもが欲しいという純粋な願望から草桶家のような複雑な事情まで、あらゆる親の都合で子どもは望まれます。”子は授かりもの”であるはずが、それが難航する場合、とんでもなく価値は高まり、ついにビジネスとして動き始めます。子どもが欲しいと切実に願う人に可能性が広がることは決して悪いことではないでしょう。

しかし、そんな需要に利用されるのはこの物語の主人公・リキのような貧困女性。

リキは決して軽はずみではなく、自分はとんでもない手段で大金を得ようとしているのではないかと慄きながらも、現状の生活苦から打破するために代理母となることを決心します。

見方によっては女性の肉体が年齢や容姿でランク付けされる、まさしく優生思想ともいえる世界。利用する側の悠子でさえ、同じ女性として嫌悪感を持つのも納得できます。さらに、自分は「産む機会」と化し、身体に傷を残し、芽生えた母性も制限しなければならない。肉体的にも精神的にも負担はあまりに大きく、いくら大金を積まれても、対等な立場になどなりえないと感じました。

胎児が順調に育っていくのに反して、リキ、基、悠子の心は何度も揺らぎ、その頼りなさには苛立ちを覚えるほど。しかし、その定まらない決意は、理屈では処理できない感情や未知なる自分の感情に戸惑いと恐れを抱く様子をより濃く描いています。

新たな命が誕生するとき、果たして3人の心はどう動くのか。

そこに衝撃の結末があります。

コメント